技能士(機械保全技能士)とは

国家資格である技能検定は、職業能力開発促進法に基づき実施されています。

合格者は技能士と称することができます。

試験の難易度によって1級・2級・3級に分かれます。

試験は実技試験と学科試験により行われ、両方に合格することが必要です。こちらでは実技試験について説明します。

PLCによる制御に特化した「シーケンス制御作業検定」に対し、有接点シーケンス回路とPLCを使用するのが「機械保全技能検定(電気系保全作業)」です。

社会人は、実務経験が2年あれば2級を受検できます。

3級は、工業高校や高専の学生が多く受検します。

過去の試験問題

後ほどの合格者の声にあるように、徹底的に過去の試験問題を学習することが重要です。

日本プラントメンテナンス協会のホームページ

【実技試験 事前公開問題】

-

2024年度第1回(3級のみ開催)

-

2024年度第2回(全級で開催)

【練習問題を掲載した参考書籍】

合格者が語る!実技試験の勉強方法

実技試験に合格した方に、体験談を伺いました(カッコ内は合格級・勉強時間)。

勉強方法の具体的なポイント

■ひたすら実機で練習する

- 「実際の盤と同じ寸法の機材を使いひたすら練習」(2級合格・20時間)

- 「繰り返し練習を行う」(2級合格・10時間)

- 「事前公開の課題をひたすら練習する」(3級合格・100時間)

■予想問題を作り時間測定しながら練習する

- ・3級(3級合格・60時間)

「基本的な回路と良品動作を覚えた後、時間測定を各10回くらい繰り返し、時間内にできるようになって試験に臨んだ。

課題1は、公開課題をもとに(過去の受検者を含む)先輩に予想問題を作成してもらい、時間測定しながら練習を繰り返した。

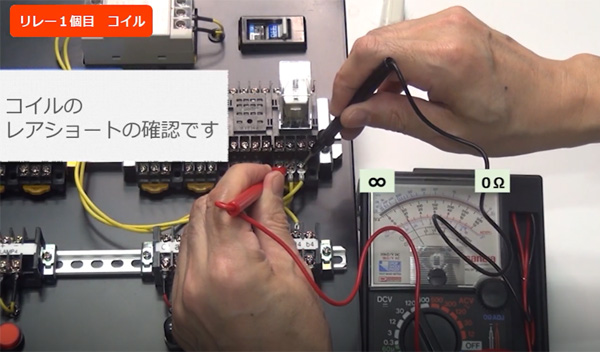

課題2は、先輩に不良リレー・タイマの設定と、断線・未配線を含む回路を配線してもらい、リレー・タイマの良否判定と、公開課題に沿って回路図の読取り、断線・未配線箇所を特定する練習を繰り返した」 - ・2級(2級合格・100時間)

「3級合格後PLC操作を勉強し、まずはタイムチャートからラダー図を作成できるようにした。

公開課題をもとに、先輩に予想問題を作成してもらい、時間測定しながら練習を繰り返した」

■その他

- 「動画サイトで攻略法の動画を見た」(3級合格・40分)

試験対策で困った点とその対策

■配線の時間短縮

- 「配線用の電線の事前準備が必要と考えます。

最低限必要な長さ・本数を、あらかじめ用意してから配線すると時短になる」(3級合格・40分)

■練習問題の準備

- 「3級はそれほど問題なかったが、2級は先輩が作ってくれた練習問題がなかったら合格は難しかった。ふだん設備保全で扱う(考える)PLC回路と違うので、試験用に対策が必要だった」(2級合格・100時間)

- 「個人で受検したので、当日出題される課題の例を見つけるのに苦労した」(3級合格・100時間)

■その他

- 「課題2が難しい」(2級合格・20時間)

試験当日に注意すべき点

■あせらない

- 「他の受検者が早く終わっても、あせらず配線を一本一本確実に確認すること。配線図が書ければなお良い」(3級合格・40分)

- 「朝早く機嫌よく起きる。試験集合時間に遅れない」(2級合格・100時間)

- 「早めに会場へ行き、心を落ち着かせること」(3級合格・100時間)

- 「緊張しないこと」(2級合格・10時間)

■忘れ物をしない

- 「受験票・工具・筆記用具を忘れない」(2級合格・100時間)

■その他

- 「トイレには行っておくこと」(2級合格・20時間)

Webセミナーご紹介動画

当社は、機械保全技能検定(電気系保全作業)を受検する皆様を応援しています。

毎年4月/9月頃に無料Webセミナーで、「実技試験準備のコツ」をご紹介しています。

詳細は当社Webサイトのお知らせをご確認ください。

Webセミナーご紹介動画(1分17秒)

Facebook

Facebook